文化指某个社会或社会群体特有的精神、物质、智力与情感特征总和。除了文学和艺术外,文化还包括生活方式、共处方式、价值体系、传统和信仰。因此,当前关于身份、社会凝聚力和知识经济发展问题的讨论,都离不开文化这个议题。

因此,在日益多样化的当今社会,必须确保具有多元而不断演变的文化身份的个人和群体和睦共处。在一定意义上,文化多样性是人类的共同遗产,从当代人和子孙后代的利益考虑,应当承认和肯定文化多样性。

夏至、冬至、春分和秋分象征着土地肥沃、农业和粮食生产制度、文化遗产以及悠久的传统。联合国大会认识到,这几个节气的庆祝活动体现了文化遗产与悠久传统的统一,对在相互尊重及睦邻友好的基础上加强各国人民之间的联系具有重要作用。因此,大会确认6月21日为庆祝冬/夏至国际日。

背景

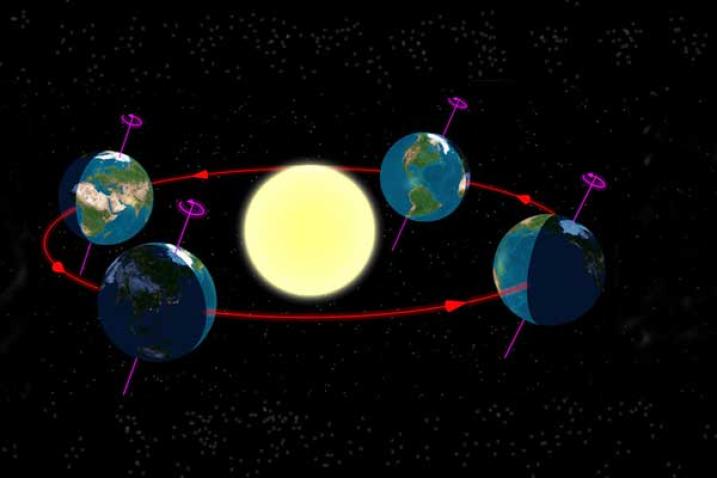

“至日”一词源自拉丁语“太阳(sol)”和“保持静止(sistere)”。从地球上看,太阳日行轨迹的季节性运动在反转方向之前在北极或南极似乎“静止”,而当太阳到达相对于赤道最北或最南的日弧时即为至日。因此,每年有两个至日,分别在6月21日左右(通常称为“夏至”,这是夏天的第一天和一年中最长的一天)和12月21日左右(通常称为“冬至”,这是冬天的第一天和一年中最短的一天)。

“昼夜平分点”一词源自拉丁语“相等(aequus)”和“夜晚(nox)”。它通常指一年中太阳直射赤道的两个时刻,分别在每年的3月20日左右(在大多数文化中,这一天标志着春天的开始,故称作“春分”)和9月23日左右(这一天标志着秋天的开始,故称作“秋分”)。只有在春分或秋分日,晨昏线(昼与夜的“边缘”)才与赤道垂直,使白昼和黑夜的时间大致相等。

夏至、冬至、春分和秋分关乎季节更替、粮食丰收和人民生计。因此,在许多文化中,人们都会庆祝春分、秋分、夏至和冬至,继而产生了各种节庆活动。